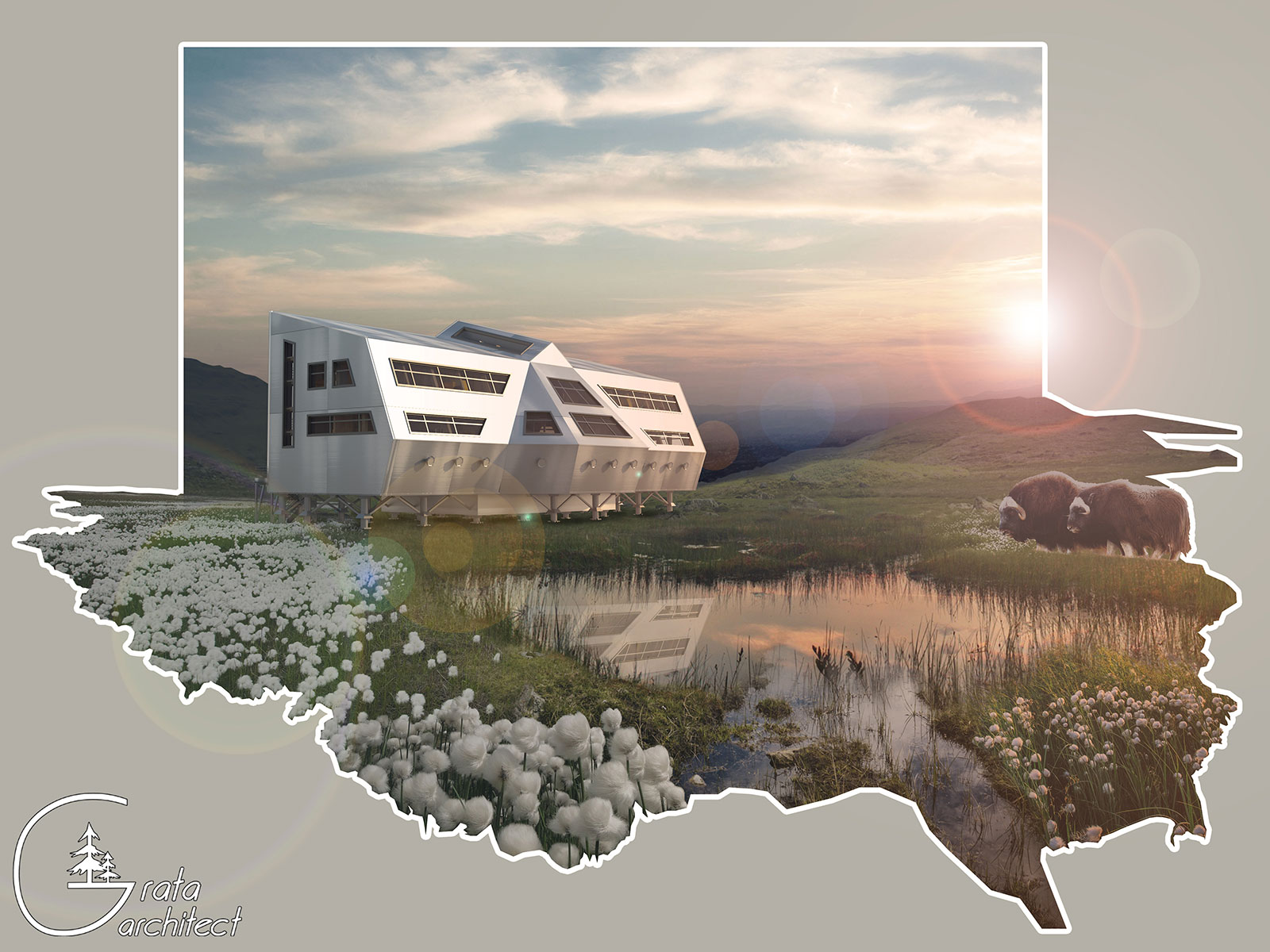

Научный центр овцебыководства

Концепция архитектурного проекта многофункционального здания для овцебыководческой фермы в Арктике, разработанная молодым московским архитектором Валерией Савиновой..

Визуализация со стороны главного фасада

Визуализация со стороны главного фасада

Современная арктическая архитектура для фермы домашних овцебыков

В настоящее время в отечественной сфере арктической архитектурной практике и особенно в архитектуре научно-исследовательских сооружений наблюдается явная стагнация. Многочисленные станции, расположенные в арктическом регионе, на архипелагах и вдоль северного морского пути были возведены в середине прошлого века (станция Валькаркай, станция "мыс Баранова"), без учета влияния арктической среды, и давно превысили срок эксплуатации. Очевидно, что сфера арктической архитектуры нуждается в современных решениях, научных исследованиях и разработке авторских проектов.

Молодое направление сельского хозяйства в Арктике - овцебыководство в настоящее время находится в стадии активного развития. Многие арктические территории России были определены как потенциально пригодные для разведения овцебыков и строительства специализированных ферм. Такие фермы безусловно нуждаются не просто в бытовке, а в специализированном сооружении, объединяющим научную, жилую и общественно-публичную зоны. Таким зданием может стать научный центр овцебыководства. Данная статья посвящена представлению и подробному описанию проекта научного центра, спроектированного специально для нужд специалистов-овцебыководов.

а) визуализация главного фасада б) визуализация западного фасада

а) визуализация главного фасада б) визуализация западного фасада

Территория овцебыководства - Заполярье, что требует особого подхода при проектировании зданий

Поскольку подобное научное сооружение предполагается возводить в арктическом, заполярном регионе, было необходимо прибегнуть к особому подходу проектирования. Известно, что обычные архитектурные приёмы и практики, общепринятые и используемые в регионах с умеренным климатом, категорически не подходят для применения в арктической зоне. Ввиду этого, автором проекта был разработан ряд специальных рекомендаций по формированию арктической архитектуры (Савинова В. А. "Формирование архитектуры научно-исследовательских комплексов в экстремальных условиях северных регионов России": диссертация магистра архитектуры, 2019, МАрхИ). Сущность нового процесса формирования арктической архитектуры заключается в составлении архитектурного проекта из отдельных приёмов, каждый из которых направлен на нивелирование воздействия конкретного фактора заполярной среды.

рис. 4. Визуализация со стороны западного фасада

рис. 4. Визуализация со стороны западного фасада

Средовые факторы различны, но все обусловлены географическим положением заполярного региона: солнечные лучи падают на поверхность расположенной в северных широтах Арктики не под прямым углом, а суммарное значение их падения охватывает весьма протяженную территорию. Такое положение ведет к появлению низких температур и других связанных с ними факторов. Для понимания общей концепции проекта необходимо подробнее описать все средовые факторы, влиявшие на процесс проектирования. Наиболее серьёзным фактором, влияющим на конструктивные решения, являются вечномерзлые грунты. Главная их особенность — это содержание льда, который не тает под воздействием сезонных изменений температур [1]. Такие грунты уязвимы не только перед вмешательством, но и перед неправильной эксплуатацией зданий. Проведение обычных земляных работ на таких грунтах затруднительно и может быть применено только если слой льда не превышает 10 метров. Наилучшая архитектурная стратегия предполагает сохранение вечномерзлого слоя грунтов при строительстве и предотвращение воздействия на него теплопотерь при эксплуатации здания.

рис. 5. Визуализация со стороны западного фасада

рис. 5. Визуализация со стороны западного фасада

Не менее важно учитывать и значение отрицательных температур: в Арктике из-за естественных географических причин в зимний период бывает очень холодно, до - 60о С [2]. Такие низкие температуры влияют на подбор изоляционных материалов и требуют проведения мер по сохранению теплоемкости здания. Серьёзной проблемой становятся и атмосферные явления: снегопады, метели, сильные ветровые порывы [3], влияющие не только на проведение полевых работ и деятельность на открытом воздухе, но и на процессы эксплуатации здания. Кроме того, стоит учитывать и нерегулярность циркадных ритмов, приводящую как к полярной ночи и уменьшению поступления естественного освещения, так и к полярному дню [2]. Эти факторы влияют на архитектуру косвенно: строительству и эксплуатации здания они не мешают, однако, сказываются на комфорте проживающих в здании людей. Для создания действительно современной арктической архитектуры устройство максимально комфортной среды настолько же важно, как и решение конструктивных и объемно-композиционных вопросов.

рис. 6. Визуализация со стороны главного фасада

рис. 6. Визуализация со стороны главного фасада

Учет описанных выше средовых факторов необходим при проектировании любого сооружения в арктическом регионе, и особенно тех, что расположены на значительном удалении от населенных пунктов, как рассматриваемый в статье научный центр овцебыководства. Необходим по той причине, что проектирование и возведение без учета этих факторов неминуемо повлечет частичное или даже полное разрушение и деформацию несущих конструкций (при изменении в распределении нагрузок, вызванном, например, смещением конструкций фундамента ввиду деградации вечной мерзлоты). Последствием таких разрушений и аварий станет урон не только людям, эксплуатирующим здание, но и среде.

Визуализация со стороны главного фасада

Визуализация со стороны главного фасада

Основа концепции проекта – применение архитектурных приемов нивелирования воздействия экстремальной арктической среды

В основе концепции проекта лежит убеждение, что для создания современной арктической архитектуры, предоставляющей исключительно комфортные для проживания и работы условия, необходим комплексный подход в разработке всех частей проекта, учитывающий многофакторные особенности арктического региона [4].

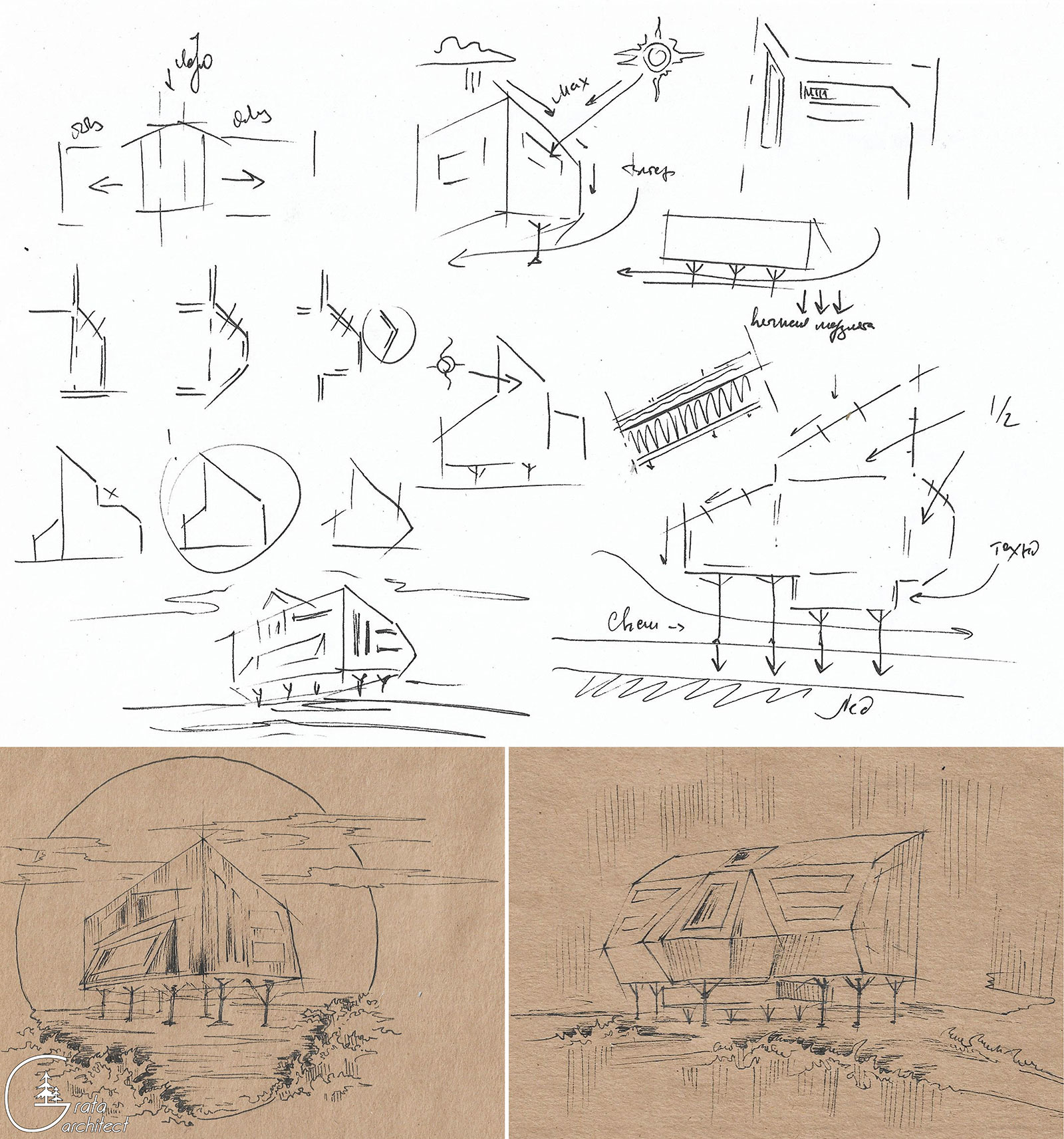

рис. 7. Эскизы автора. Поиск решения объёмно-пространственной композиции и взаимного сочетания арктических архитектурных приёмов.

рис. 7. Эскизы автора. Поиск решения объёмно-пространственной композиции и взаимного сочетания арктических архитектурных приёмов.

Концепцию и архитектурное решение проекта определяет прежде всего выражение объемно-пространственной композиции. Её идея и образ построены на двух принципах: создание компактного объема (имеющий в плане простую прямоугольную форму объем гораздо проще обогреть, что, ввиду экстремально низких температур, немаловажно) и комбинирование архитектурных приёмов нивелирования воздействия арктической среды.

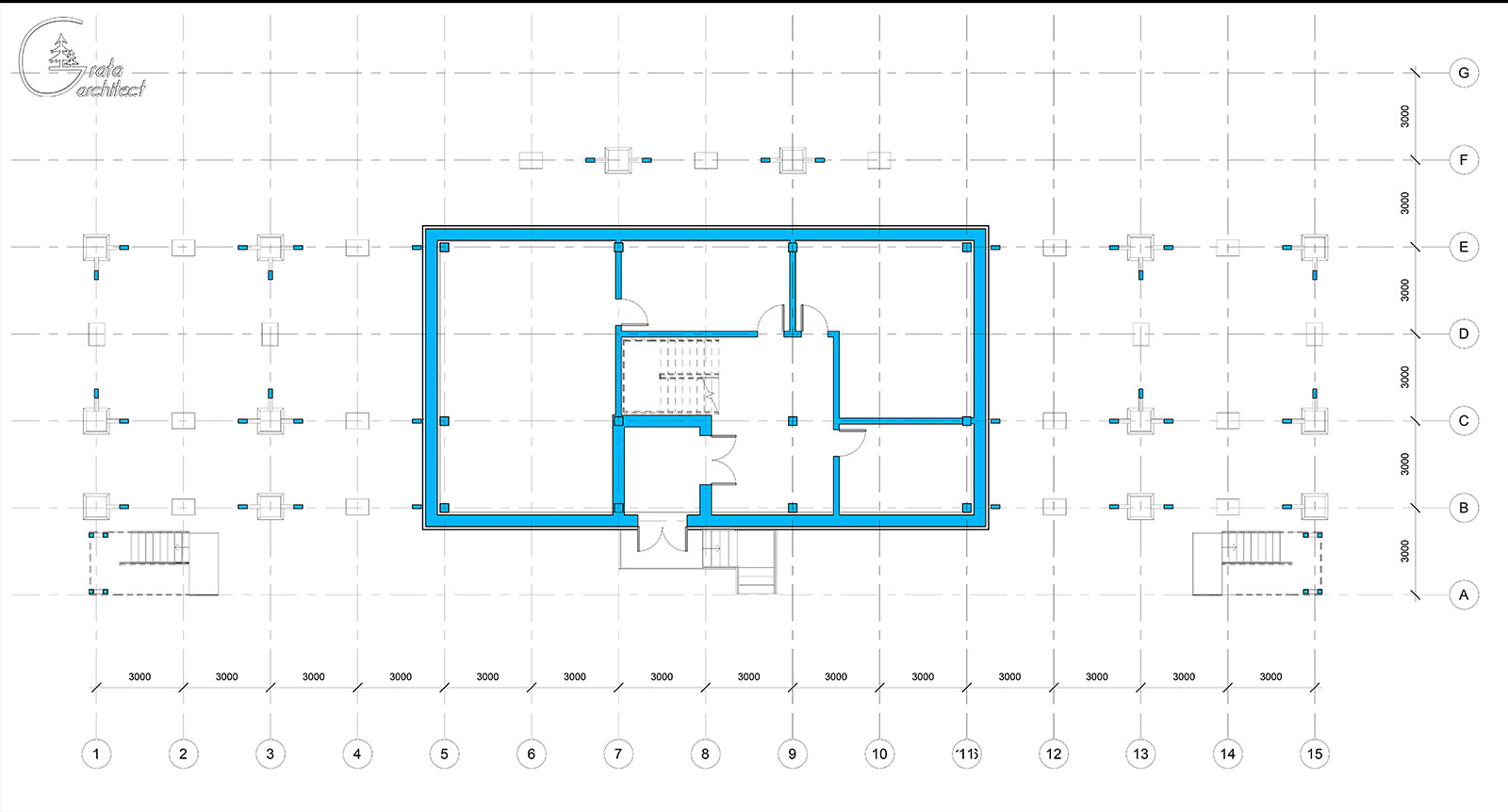

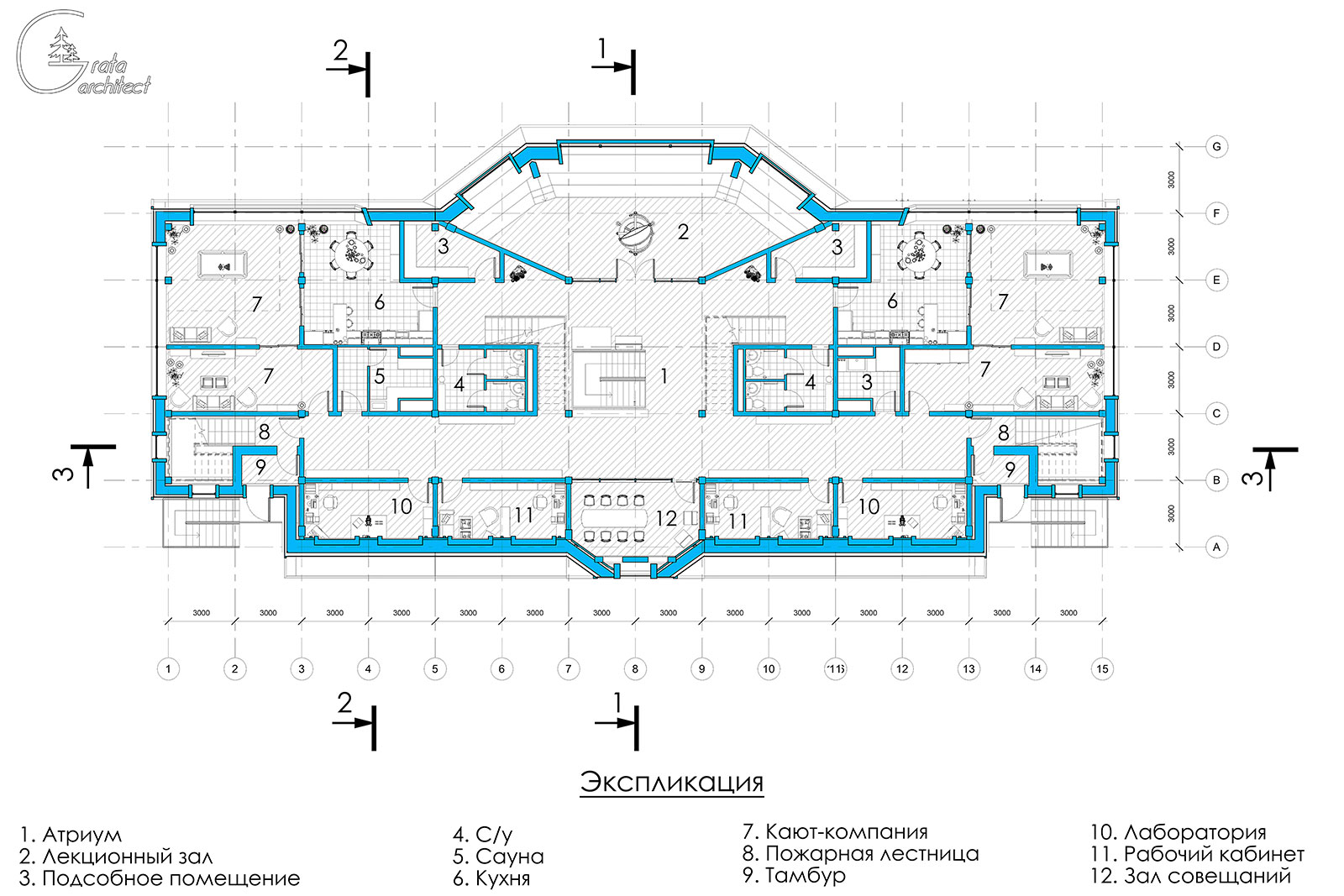

Внутренняя планировка здания: центральный атриум, лекционный зал, сауна и частное зонирование

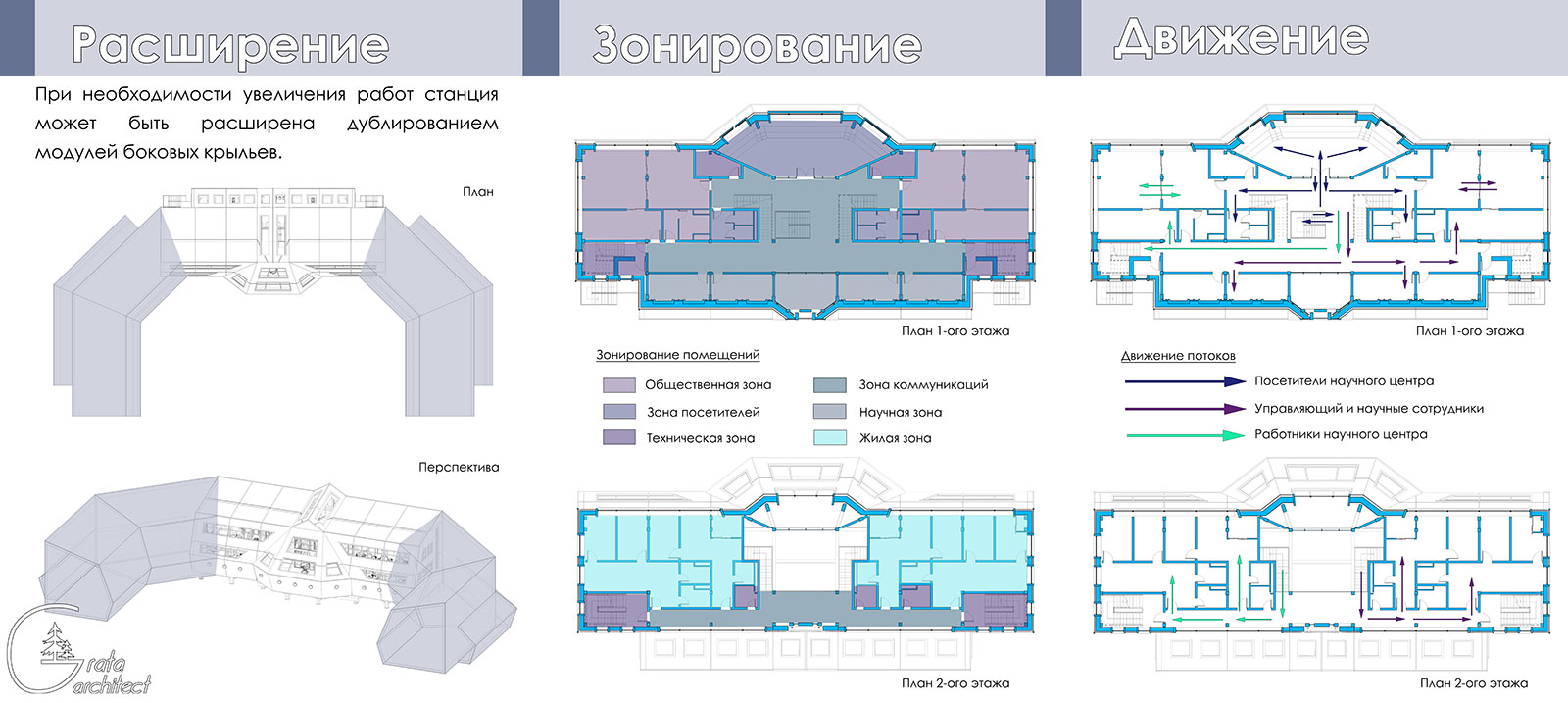

Так, первый принцип реализован созданием максимально простого рисунка плана. На разработку рисунка влияло общее типологическое назначение сооружения, а также особенности эксплуатирующих его людей. Здание рассчитано на группу от 7 до 11 человек проживающих постоянно и на туристические группы числом до 30 человек. Постоянно проживают в здании от 3 до 6 вахтовых работников, занятых на ферме, 1 или 2 зоотехника, и управляющий фермой с семьёй (3 человека). Соответственно этому план строится на двух схемах зонирования: общее функциональное и частное. Под общим функциональным зонированием понимается приём группировки помещений одной функции в обособленную часть: так, в здании 6 функциональных зон (научная, техническая, общественная, зона посетителей, жилая, коммуникационная) (рис. 8б). Сгруппированные помещения одной функции, соответственно, расположены в горизонтальной проекции (на первом этаже сгруппированы рядом научные помещения, общественные и публичные) и в вертикальной (все жилые помещения определены на второй этаж) (рис. 8б). Частное зонирование подразумевает разделение общественных и жилых помещений отдельно для вахтовых работников и для управляющего и зоотехников. Так, для нужд работников определена левая часть здания, тогда как для семьи управляющего и зоотехников - правая. Необходимость создания этого зонирования объясняется разными рабочими режимами в течении дня (работа в лабораториях или на открытом воздухе) и в течении года (вахты).

рис. 8. Инфографические схемы. а) Схема возможного расширения здания. б) Схема функционального зонирования. в) Схема распределения потоков внутри здания.

рис. 8. Инфографические схемы. а) Схема возможного расширения здания. б) Схема функционального зонирования. в) Схема распределения потоков внутри здания.

Кроме того, немаловажно было и разделить потоки внутри здания. Так, посетители находятся только в центральной части здания, а каждая часть жильцов - в своей. Таким образом различные потоки не пересекаются (рис. 8в). Проект предусматривает и развитие здания при необходимости. Для этого можно дублировать уже созданный модуль, присоединяя его к торцам здания и образуя ими подковообразную форму с ограниченным внутренним двором (рис. 8а).

рис. 9. Визуализация со стороны главного фасада

рис. 9. Визуализация со стороны главного фасада

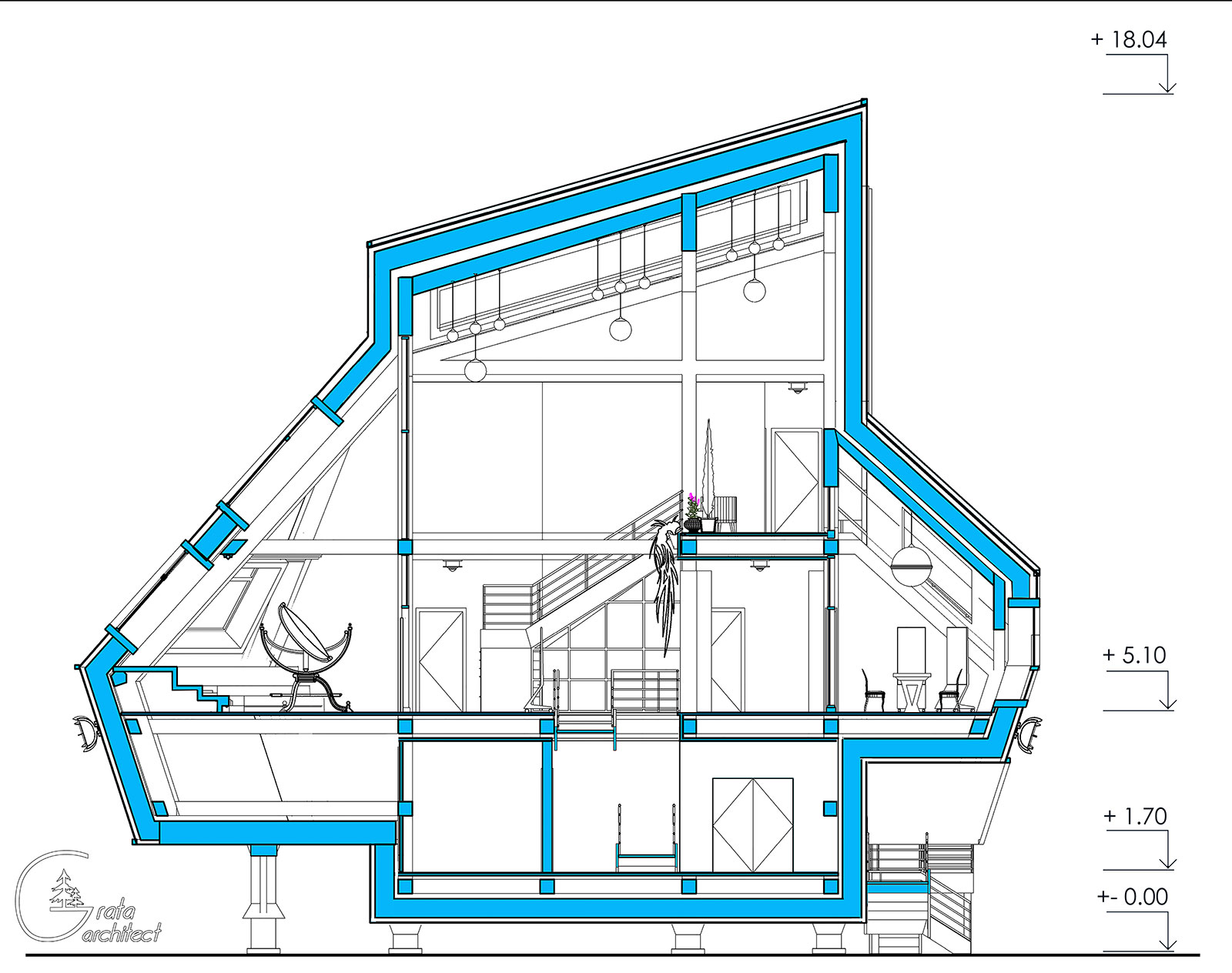

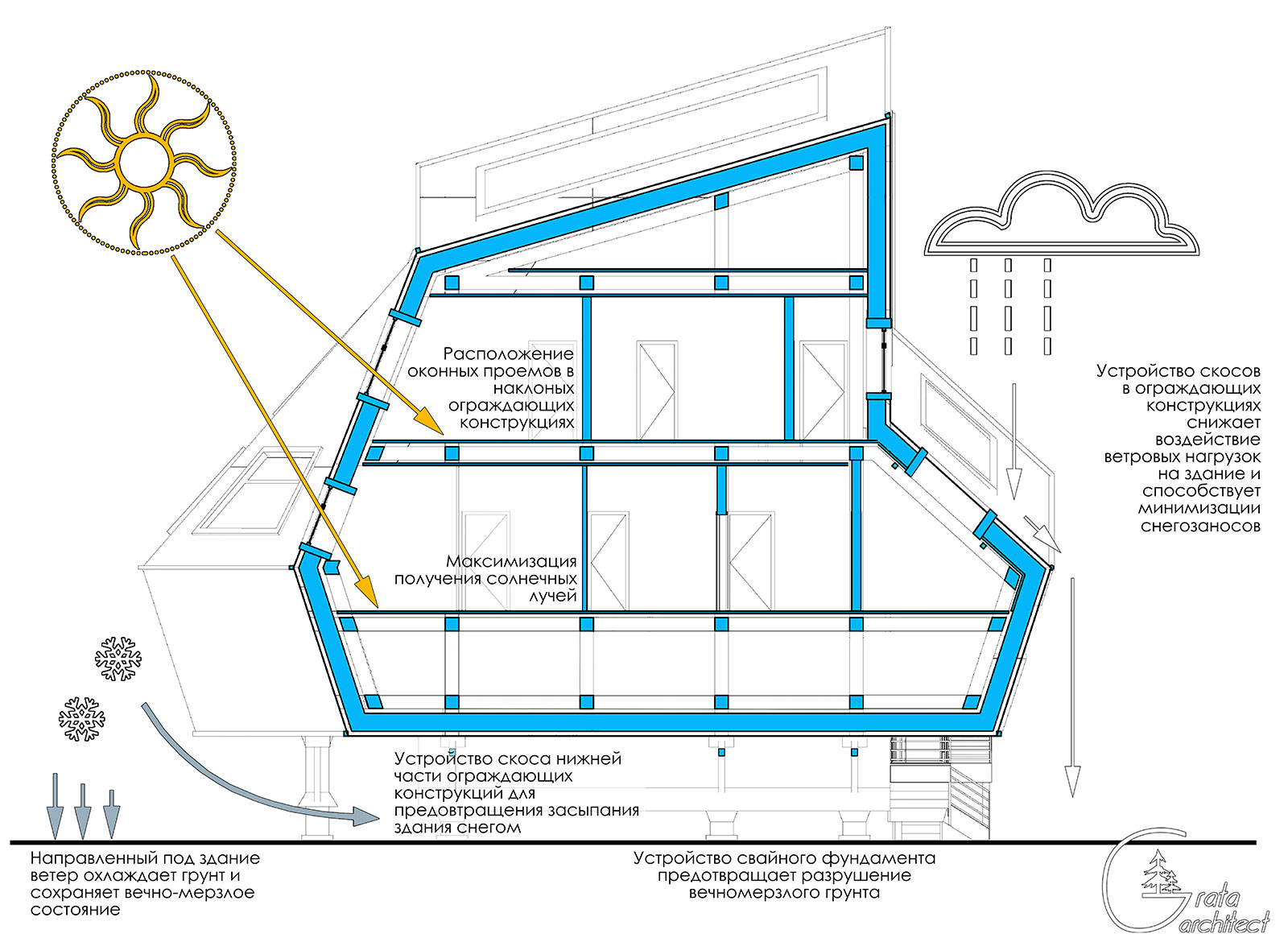

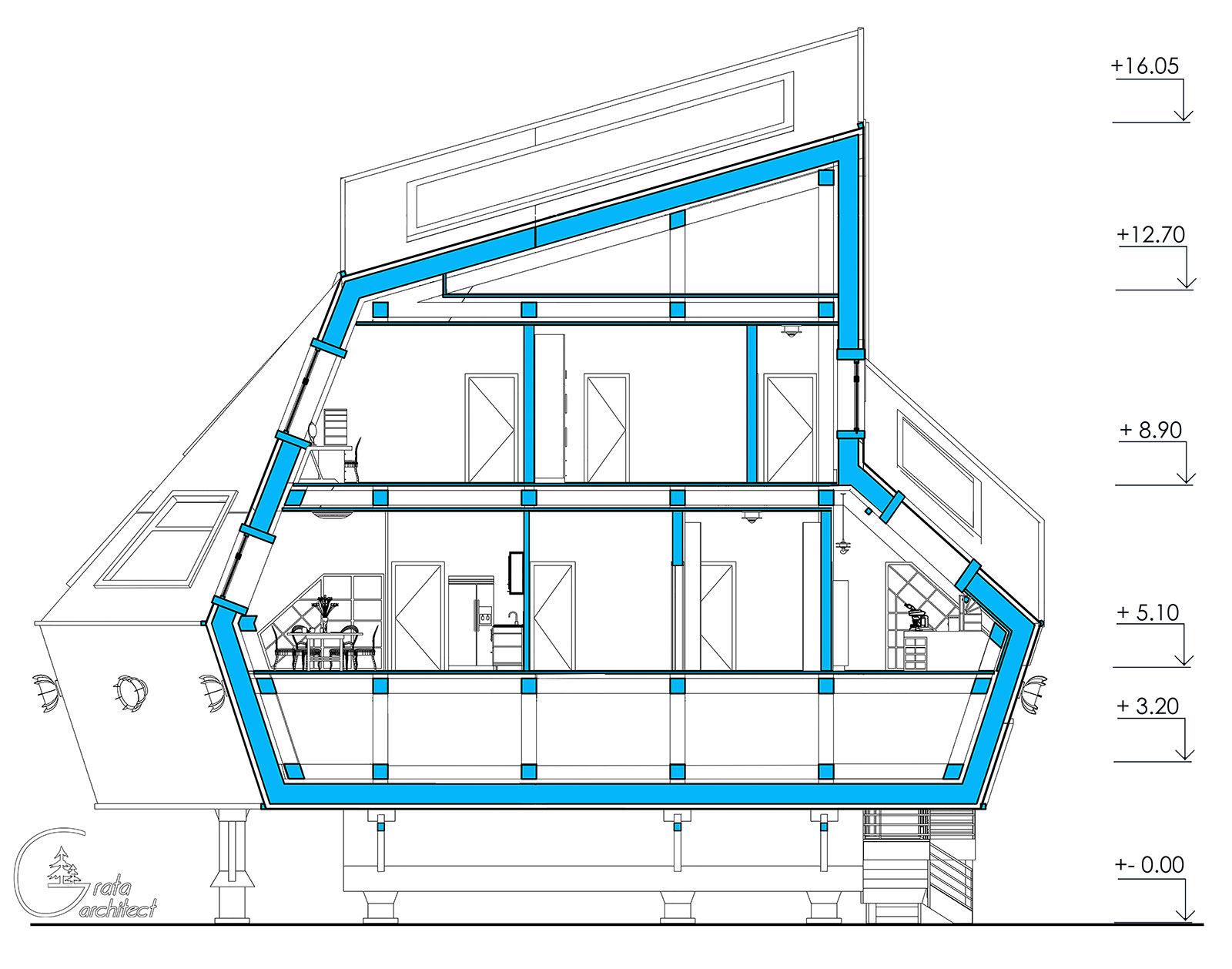

Второй принцип создания объёмно-пространственной композиции — это комбинирование архитектурных приёмов нивелирования воздействия арктической среды [5]. Для каждого средового фактора (например вечная мерзлота, снегозаносы, нерегулярные циркадные ритмы и т.д.) подбирается архитектурный приём (например свайный фундамент, устройство скосов в ограждающих конструкциях, расположение оконных проёмов под углом и т.д.), нивелирующий действие фактора как на условия эксплуатации сооружений, так и на жизнь и работу проживающих в здании людей [5]. Так, спроектированное здание расположено на системе опор над землёй. Технический этаж поднят над уровнем земли на 50 см., первый - на

рис. 10. Разрез 1-1

рис. 10. Разрез 1-1

230 см. Этот архитектурный приём устройства системы опор и свайного фундамента необходим для сохранения состояния вечномерзлых грунтов: точечное касание опорами не вносит серьёзных изменений в вечную мерзлоту, а проходящий под зданием ветер дополнительно охлаждает почву. Направлению ветра под объём способствует система скосов в нижней части здания (рис. 11). Скосы в верхней части здания уменьшают снеговую нагрузку и обеспечивают удаление снега (рис. 11). Кроме того, расположение оконных проёмов в наклонных частях здания увеличивает получение солнечного света в периоды его нехватки (уменьшение светового дня, полярная ночь), что благоприятно сказывается на психологическом состоянии жильцов научного центра.

рис.11. Принципиальная схема применения архитектурных приёмов нивелирования воздействия арктической среды.

рис.11. Принципиальная схема применения архитектурных приёмов нивелирования воздействия арктической среды.

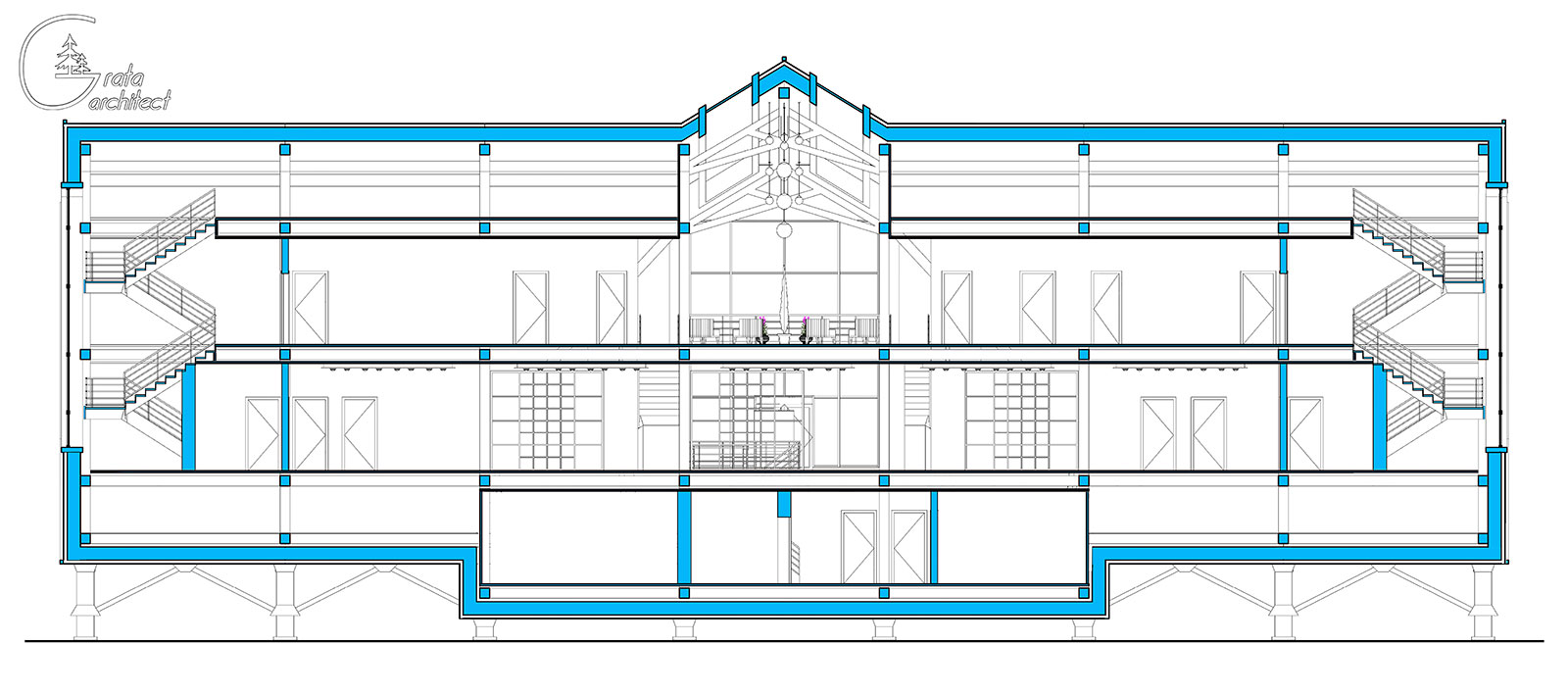

Здание имеет 3 этажа: технический и два жилых, а также систему подполов и чердак для расположения инженерных коммуникаций и систем. Несущая конструкция - каркас. На техническом этаже расположена входная группа, гардероб верхней одежды и технические помещения (рис. 12).

рис. 12. План технического этажа на отметке +1.70

рис. 12. План технического этажа на отметке +1.70

На первом этаже (на отметке +5.10) расположены основные помещения научного центра. Лестница с технического этажа ведет в центр многосветного (занимающего высоту второго этажа и чердака) атриума (рис. 13). Атриум — это коммуникационная зона между 4 зонами первого этажа: лекционного зала и публичных пространств, двух общественных зон и научной зоны (рис.16). Балкон второго этажа и пространство под лестницами может быть использовано для размещения растений. Зеленый цвет, ровно, как и сами зимние сады, как известно, благотворно влияет на психологическое состояние, что немаловажно в зимние периоды (полярная ночь и однообразный заснеженный ландшафт могут негативно сказываться на психологическом состоянии)

рис. 13. Визуализация интерьера центрального атриума

рис. 13. Визуализация интерьера центрального атриума

В атриуме же расположены две лестницы, ведущие на второй этаж (на отметке +8.90). За ними находятся санузлы (рис.16). Шестигранный лекционный зал вмещает до 30 человек, оборудован двухуровневыми сидениями и также двухсветный. Большие окна, расположенные под углом, обеспечивают залу хорошее освещение и способствуют удобному обозрению окружающей тундры (рис. 14).

рис. 14. Визуализация интерьера лекционного зала

рис. 14. Визуализация интерьера лекционного зала

По бокам от зала - треугольные ниши для размещения выставочных экспонатов и подсобные помещения. Общественные пространства включают в себя кухню и две кают-компании, предназначенные для отдыха. В правой части расположено техническое помещение, а в левой - сауна. Попасть в эти пространства можно как из центрального атриума, так и через коммуникационный холл, ведущий от боковых (пожарных) лестниц (рис. 16).

Научная часть вынесена на главный фасад, состоит из 5 помещений: двух лабораторий, двух рабочих кабинетов (для зоотехников и управляющего) и совещательного зала. Кроме того, в коммуникационном

рис. 15. Разрез 3-3

рис. 15. Разрез 3-3

коридоре устроены открытые системы хранения, формирующие пространство для хранения архива. Освещается научная часть через оконные проёмы, устроенные в размещенной под углом частью ограждающей конструкции (рис. 17)

рис. 16. План этажа на отметке +5.10

рис. 16. План этажа на отметке +5.10

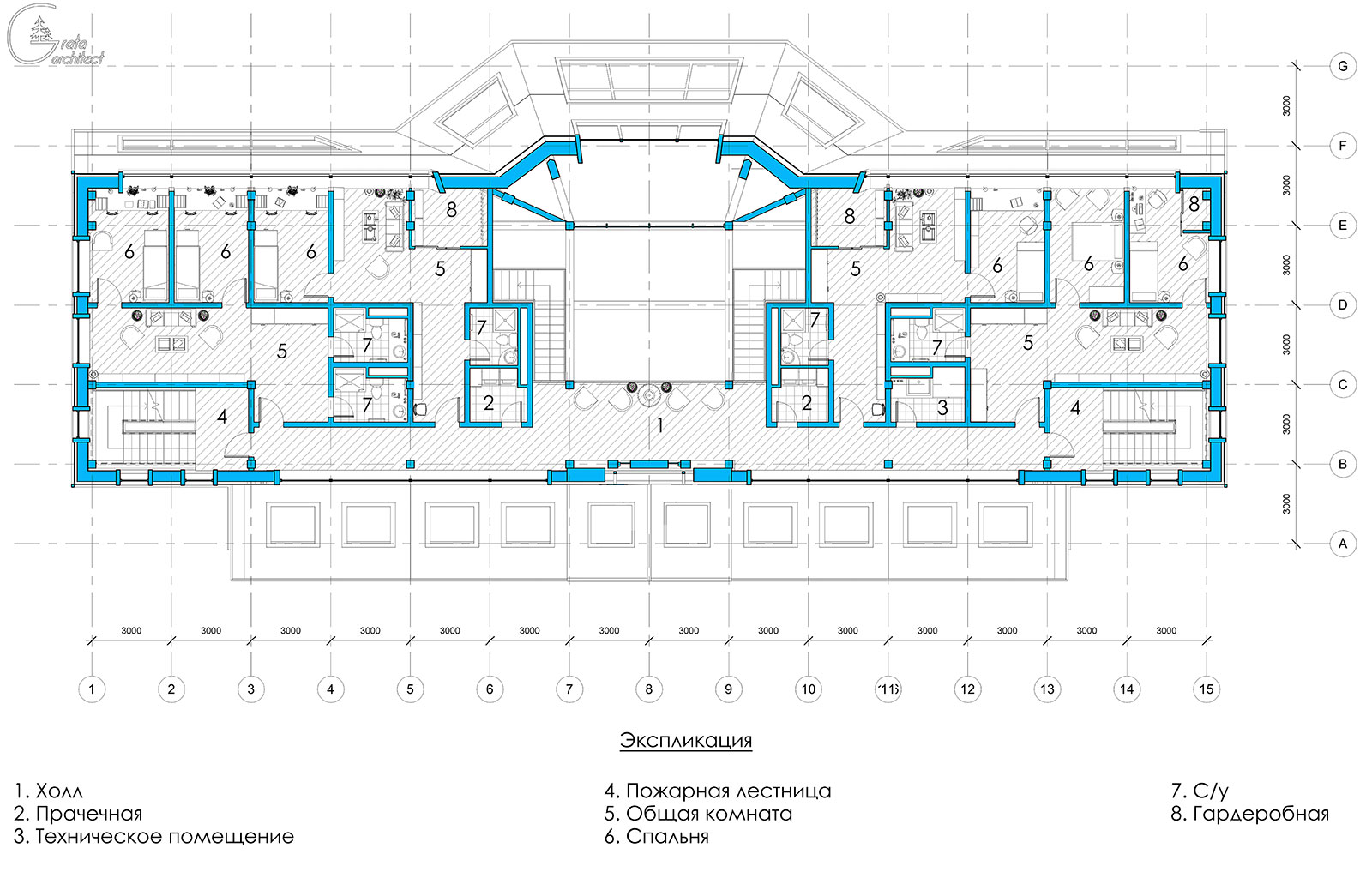

На втором этаже (на отметке +8.90) расположены жилые ячейки. Каждая состоит из холла, санузла, общей комнаты и спальни (все спальни, кроме ячейки управляющего, оборудованы двухъярусными кроватями). Для семьи управляющего предусмотрены две спальни (рис. 18) В части здания, отведенной для вахтовых работников, запроектированы как ячейка на двух человек, так и на четырёх (имеющая, однако, две спальни и два санузла). Кроме того, предусмотрены прачечные для стирки и сушки одежды, и техническое помещение (рис. 18).

рис. 17. Разрез 2-2

рис. 17. Разрез 2-2

рис. 18. План этажа на отметке +8.90

рис. 18. План этажа на отметке +8.90

В целом, здание научного центра овцебыководства является примером современной архитектуры, выгодно отличающим его от большинства других научных станций, эксплуатируемых в настоящее время в арктическом регионе России. Спроектированное с использованием научно обоснованных архитектурных приёмов здание научного центра может стать важной вехой на пути преображения архитектурного облика российской Арктики.

Врис. 19. Визуализация интерьера зала совещаний

Врис. 19. Визуализация интерьера зала совещаний

Литература

1. Поисеев И. И. Устойчивое развитие Севера: Эколого-экономический аспект [Текст] / И. И. Поисеев; отв. ред. Е. Г. Егоров. – Новосибирск: Наука: Сиб. издат. фирма РАН, 1999. – 267 с.

2. Поздняков П. П. Особенности сельского расселения в северной зоне [Текст] / П. П. Поздняков // Основы преобразования сельских населенных мест Севера. – Л.: ЛенЗНИИИЭП, 1974. – С. 3-9.

3. Планировка и застройка населенных мест Крайнего Севера [Текст]: Науч. сообщения / Акад. Строительства и архитектуры СССР. Ленингр. филиал; Ред коллегия: В. В. Докучаев [и др.]. – Л.: Госстройиздат : Леннгр. отд-ние, 1959. – 122 с.

4. Савинова В. А. Проектирование современных научно-исследовательских станций в условиях арктического региона. // глобальные проблемы арктики и антарктики. Сборник научных материалов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения акад. Николая Павловича Лавёрова. Ответственные редакторы: А.О. Глико, А.А. Барях, К.В. Лобанов, И.Н. Болотов. Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П.Лаверова Российской академии наук (Архангельск) 2020 С. 637-677

5. Савинова В. А. Особенности проектирования научно-исследовательских комплексов в условиях Арктического климата // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. – Москва: МАРХИ, 2019. – С.576-577

Задумываетесь над созданием овцебыководческой фермы? Узнайте, сперва, какой климат будет оптимальным для этого животного в нашем материале «Климат для овцебыка»

Если вам понравился наш материал, мы будем рады, если вы поддержите наш проект и поделитесь им с друзьями:

Если вы хотите поделиться с нами своими идеями, планами и пожеланиями, связанными с развитием овцебыководства в России, или у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, обращайтесь к координатору проекта Мишукову Игорю по электронной почте: +7(921)-353-93-49 или на Email: portobello_72@mail.ru или Whatsapp